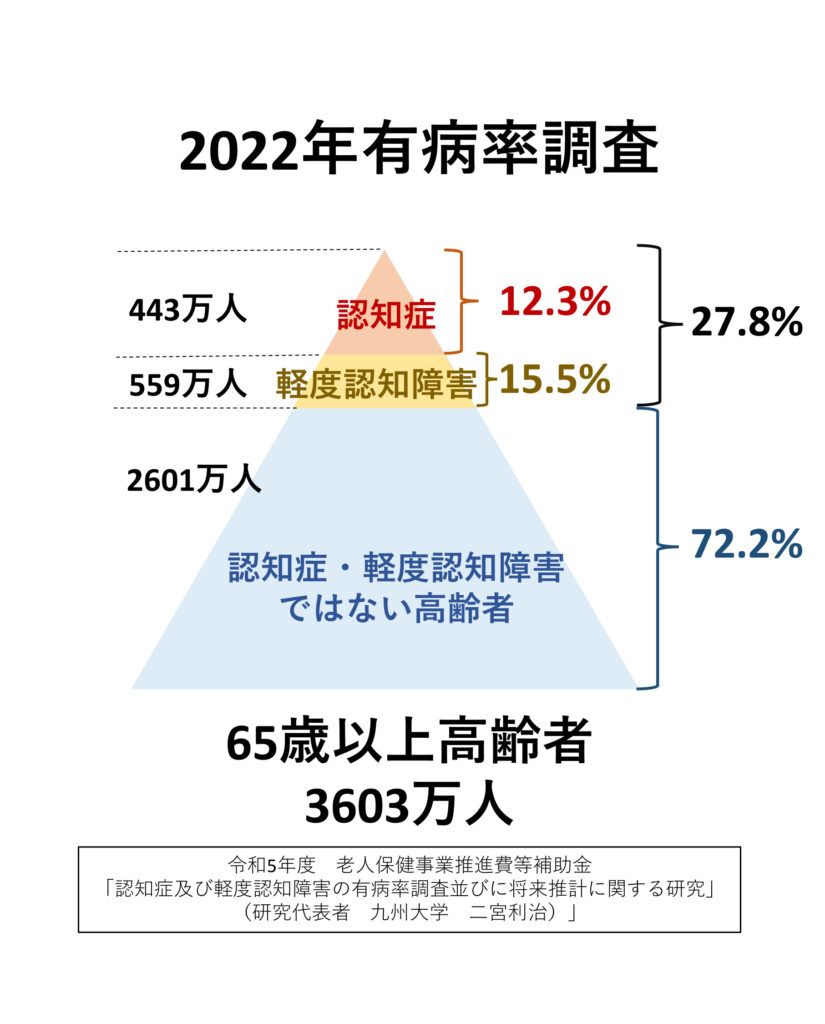

現在、認知症患者は全国で約443万人に上り、軽度認知障害(MCI)を含めると約1,000万人に達しているという。

2040年には全国で約1,200万人、 65 歳以上の3人に1人が認知症または軽度認知障害(MCI)になるとの推計だ(厚労省作成の2022年度資料)。65歳未満で発症する若年性認知症もあり、だれもが当事者になる可能性を意識して備えることが大切である。

認知症はある日突然始まるのではなく、前段階としてMCIがあり、毎年10〜15%が認知症に進行するといわれるが、早期に治療を始めることで、進行を抑えられる可能性が高まるという。 市のHPや市政だより9月号では、簡易チェックを掲載している。気になることがあれば早めの相談・受診をお勧めしている。

今回は、市が行う認知症対策のための取り組みをご紹介する。

■認知症への理解を深めよう

長岡市は9月を「認知症月間」とし、学びと理解を深める場を設けている。

9月29日の「認知症地域フォーラム in 長岡」では、慶應義塾大学大学院の堀田聰子教授が「認知症とともに・よりよく・暮らす地域」をテーマに講演する。本人や家族、地域の人々が共に考える機会として、多くの皆様に参加していただきたい。

市では「認知症と共に歩む市民講座」を毎月第4土曜に定期開催している。直近では、長岡西病院の三木健司副院長が解説する市民講座「レカネマブ治療における認知症の早期治療の意義」は9月27日に開催された。10月・11月にも認知症をテーマとした講座が予定されている。

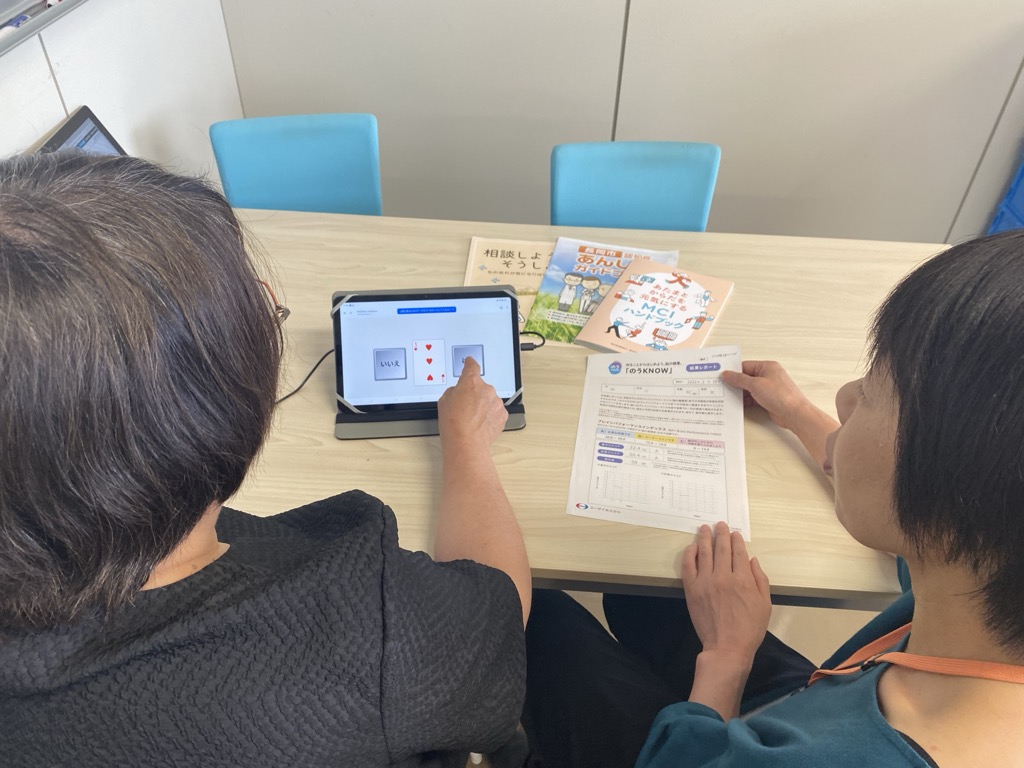

10月6日には「もの忘れ相談会」が開催。エーザイ㈱の脳の健康度チェックツール「のうKNOW®」を用い、60〜74歳の市民を対象に実際に測定する。そこで得られた気づきを受診や相談につなげる仕組みであり、早期発見のための第一歩となるだろう。

■地域で広がる支え合い

市内で延べ3万人を超える(令和7年3月末時点)「認知症サポーター」がいる。地域の中で声をかけ、見守る存在として力を発揮していただいている。養成講座の受講者にはオレンジリングとともに「認知症ブースターカード」を配布する。

交流の場づくりも進んでいる。市内17カ所の「オレンジカフェ」は、今年10周年を迎えた。令和6年度は延べ1,812人が参加し、当事者同士の交流や家族の相談の場として利用されている。専門職に相談して気持ちが楽になったとの声や、社会参加の促進や進行予防、介護負担の軽減につながった等の声が届いている。

また、「ミーティングセンター」では、専門職のサポートを受けながら本人や家族がやりたい活動を話し合い、実際に形にしていく。孤立を防ぎ、自分らしい暮らしを続ける後押しとなるはずだ。

■ともに築く“やさしいまち”

そのほか長岡市では、「認知症あんしんガイドブック」による進行段階に応じた支援の案内や、認知症家族を支える「認知症高齢者家族やすらぎ支援事業」など、多様な取り組みを展開している。こうしたさまざまな施策を通じて、市民誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めている。詳しくは各地区の地域包括支援センターへ。

認知症は誰にでも関わり得る身近な課題である。長岡市は市民と力を合わせ、「認知症にやさしいまち・長岡」の実現に向けて歩みを続けていく。

関 連 記 事 : 始めよう、ポイ活つき健康管理! 介護予防で明るい超高齢社会 地域医療を守る

タイトル画像 :

市政だより9月号より